« Empty spaces need human, human need empty spaces »

L’Europe des « prisons à ciel ouvert »

Depuis la fermeture progressive de la route des Balkans (dès mars 2016 avec la fermeture de la frontière hongroise, imitée par ses voisins : Croatie, Slovénie, Macédoine), celles et ceux qui tentaient de rejoindre des pays comme la France, l’Allemagne ou la Suède ont été brutalement stoppés dans leur parcours. Ainsi, on considère que plus de 60 000 personnes sont actuellement bloquées en Grèce continentale ou sur les îles (15000 personnes à Lesvos, Chios, Samos…), dans les camps gouvernementaux aux conditions souvent désastreuses, mais aussi dans des centres de détention, des appartements ou hôtels fournis par le HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés), dans des squats ou à la rue : pays d’origine, situation médicale et familiale mais aussi date d’arrivée déterminent de manière parfois arbitraire leur prise en charge.

En mars 2016, l’Union Européenne a en effet signé un accord avec la Turquie, surnommé par beaucoup « l’accord de la honte » parce qu’il prévoit le renvoi quasi-systématique des migrants arrivés après le 20 mars 2016. Toute personne atteignant la Grèce par les îles (la frontière gréco-turque par la terre étant fermée et murée) après cette date se verra donc déportée en Turquie – considérée comme un « pays tiers sûr » – ou dans son pays d’origine. Seuls les ressortissants de certaines nationalités (Syrie, Erythrée, Sud-Soudan, Palestine, Somalie, Yemen, Iraq) ne sont pas concernés et ont encore la possibilité de demander l’asile en Grèce (mais plus, comme avant, dans un autre pays de l’UE). Spatialement, cet accord se traduit par la transformation des îles grecques en vastes « hotspots », ou centres d’accueil et d’enregistrements : des zones d’attentes peuplées par des milliers de personnes bloquées dans des camps en attendant l’examen de leur cas. L’image de la « prison à ciel ouvert » parle d’elle-même et fait écho aux écrits de Foucault qui appelle les réfugiés des « enfermés dehors » (1980)

Ces derniers mois, on a pu voir circuler plusieurs images de ces camps aux conditions inhumaines : tentes non-chauffées et non-isolées, livrées au froid et à la neige. Depuis janvier 2017, quatre personnes sont décédées à cause du froid dans le camp de Moria, à Lesvos. Les images et les témoignages sur place nourrissent la colère de beaucoup et contribuent à alimenter un vaste réseau de solidarité qui s’oppose à la politique des camps, notamment à travers l’organisation de nombreuses manifestations. Pas plus tard que samedi 5 février, deux manifestations – à Lesvos et à Athènes – ont eu lieu, dont les slogans exigeaient la fermeture des camps, le respect de droits humains comme la libre circulation, et la fin de l’accord entre l’UE et Turquie.

Le camp de Cherso (Nord Grèce) en train de se déconstruire et de se vider

Dans ce contexte, la capitale grecque s’apparente à une forme de carrefour où celles et ceux qui ont pu arriver jusque là s’installent et tentent de survivre en attendant de pouvoir repartir. Ainsi Athènes a-t-elle vu ses rues se peupler de milliers de personnes sans abri et des campements informels apparaître (sur le port du Pirée notamment). Face à cette situation d’urgence humaine et politique, les réseaux de citoyen.ne.s athénien.ne.s, et plus particulièrement militant.e.s de gauche, n’ont pas tardé à mettre en place une aide solidaire pour tenter de fournir un logement à certains des 25 000 migrant.e.s qui étaient à la rue, et dont beaucoup, parce que ressortissants de pays non-éligibles au droit d’asile, ne bénéficient d’aucune aide de l’Etat ou du HCR.

Le squat s’est ainsi proposé et imposé comme une solution d’urgence, mais (paradoxalement peut-être) pérenne et stable, face à cette situation, mais également et surtout comme une réponse politique à la « politique des camps » appliquée par le gouvernement, et qu’elle remet ouvertement en cause. Acte politique aussi concret que symbolique, ce mode d’accueil particulier a fait écho à travers l’Europe et dans le monde entier, et de partout viennent, comme nous-mêmes, des individu.e.s « solidaires », curieux.ses de découvrir de nouvelles formes « d’aide », et désireux.ses de participer à ce projet. Notre expérience à Athènes s’est principalement déroulée au sein de l’Hôtel City Plaza, où nous avons vécu pendant quatre semaines de décembre 2016 à janvier 2017, et qui nous a permis d’avoir un regard de l’intérieur sur le quotidien et sur le fonctionnement de ce squat, ainsi que sur son projet politique.

L’encampement, une « politique par défaut » des déplacements humains

L’encampement, concept théorisé et développé par l’anthropologue urbain Michel Agier, désigne un phénomène de multiplication des camps d’exilé.es, de débouté.es ou de déplacé.es à travers le monde, et qui devient la seule réponse offerte par les autorités – de fait, une « non-solution » quand on ne sait pas quoi faire d’êtres humains en situation irrégulière. Cette mise à l’écart traduit un système de valeurs politiques où les migrant.es se voient confiné.es dans des hors-lieux, espaces précaires et marginaux, où leurs droits et leur appartenance au corps social sont totalement niés. La mise à distance, l’éloignement spatial et social de ceux considérés comme « indésirables » – surveillés, contrôlés et en même temps abandonnés – témoignent en fait, pour l’anthropologue, de l’incapacité des Etats à penser la liberté de déplacement des hommes et à établir une véritable politique de la migration.

Ce phénomène tout à la fois spatial, sociologique et politique est la conséquence de plusieurs décisions et dispositifs mis en place, qui consistent à contrôler, enfermer et éloigner, pour interdire la progression et le mouvement des individus (du mécanisme de tri qui opère une distinction juridique entre migrant économique et réfugié, des puissants dispositifs de surveillance, des frontières fermées et infranchissables…) et qui les oblige à s’installer, souvent de manière durable, dans des zones de transit établies par les autorités, ou dans des lieux non dévolus à cet effet et que leur présence transforme presque intégralement. Ainsi, entre deux frontières, pourtant si proches mais quasiment inaccessibles, des camps se développent, de façon informelle pour certains, organisés par les instances gouvernementales pour d’autres. Comme l’explique Michel Agier, « les camps sont en train de devenir une composante majeure de la société mondiale et le lieu de vie de près de vingt millions d’habitants ayant fui les conflits, la misère ou les catastrophes écologiques ». En Grèce, et partout en Europe, ces camps prennent des formes diverses et variées, « à savoir des lieux fermés entourés d’enceintes murales, de barbelés et de dispositifs de surveillance (…) et l’ensemble des lieux de mise à distance des étrangers (comme (…) certains centres « ouverts » d’accueil, de transit ou d’hébergement ayant une vocation apparente – apporter une assistance et un toit – qui masque mal le fait que leurs occupants, migrants et demandeurs d’asile, ne disposent en général d’autre choix que de s’y trouver. » (www.closethecamps.org). Tout cela tisse une frontière aussi ténue que discriminatoire :

« Face à cet état de fait, un certain nombre de pays, notamment européens, ont eu tendance à utiliser la solution des camps comme une politique par défaut, ne sachant pas comment empêcher ce qu’ils considèrent comme un problème : des gens qui se déplacent, passent des frontières. Les camps sont leur façon de gérer les indésirables, le rebut où finissent les personnes qui ont passé tous les filtres. » (Agier, 2015, Les camps, l’autre destination des migrants).

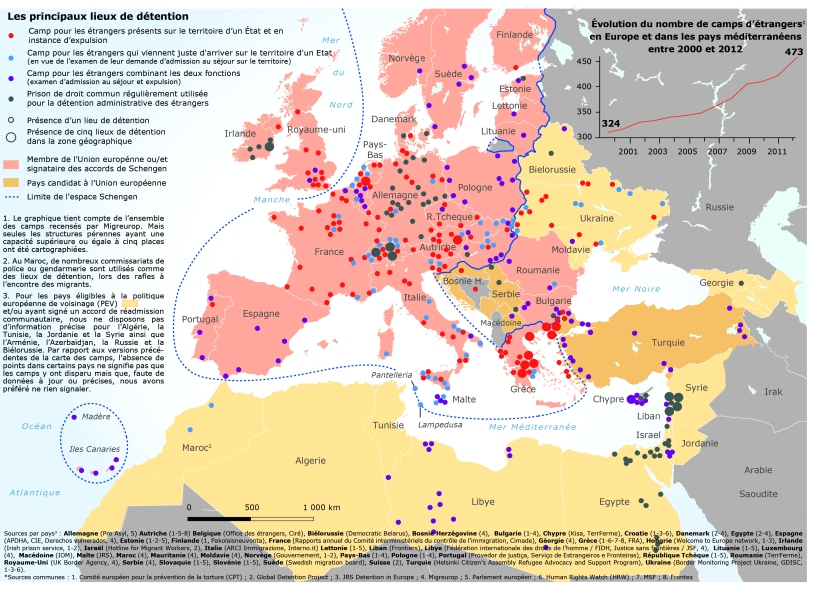

La carte des « camps » au sens large en Europe en 2012. Source : Migreurop

Les camps ne peuvent donc se résumer à une simple solution d’hébergement tant ils impliquent une forme de contrôle et de gestion et par là une restriction des droits humains (concernant aussi bien la liberté de mouvements que la liberté d’expression sur les conditions de vie des habitant.es qui n’ont pas voix au chapitre). Ces camps dépendent des structures gouvernementales et/ou de grandes ONG qui procurent sur place toute sorte d’aides (surtout matérielle, mais aussi médicale ou juridique), tout en participant à la pérennisation de ce modèle, ce qui en fait un lieu « autonome » et neutre et l’inscrit dans un entre-deux spatial et temporel. Parce qu’ils ont, à l’origine, vocation à ne pas durer, ces installations provisoires s’enlisent dans des conditions difficiles, avec des infrastructures qui ne sont pas prévues pour le long terme : c’est cette dualité qu’Agier qualifie d’ « urgence sans fin »

Pourtant, ces camps semblent constituer l’unique solution proposée par les Etats, comme si nous manquions d’outils intellectuels et matériels pour penser autrement l’accueil et le refuge et les formes que peuvent prendre l’hospitalité ; par conséquent, créer des camps et les entretenir revient à reproduire une ségrégation socio-spatiale de nos lieux de vie et l’enfermement de populations exilées soumises à un « gouvernement humanitaire » – désigné comme la « solidarité fonctionnelle » de fait entre les organisations humanitaires et l’ordre militaire et policier. Comment peut-on enfermer des populations, les contraindre à l’immobilité et les priver des droits humains les plus élémentaires ?

Le camp de réfugiés de Vagiochori, à l’Est de Thessalonique : un alignement infini de tentes coincé entre les montagnes

C’est bien ce qui fait la force du projet des squats, comme le City Plaza, qui s’attachent à penser et mettre en place une autre façon d’accueillir et de vivre ensemble, fondées sur des valeurs de solidarité, de liberté et d’auto-gestion.

Athènes, laboratoire social et politique

Le premier squat pour migrants d’Athènes a ouvert au printemps dernier. La ville en compte désormais une quinzaine – l’évolution parfois rapide de la situation des migrants, l’ouverture fréquente de nouveaux lieux et la discrétion de certains d’entre eux rendent difficile plus de précision. Il s’agit d’espaces (ré-)ouverts par des militants dans des bâtiments inoccupés ou à l’abandon, dont la ville regorge : anciennes écoles ou hôtels fermés après faillite ont ainsi été réinvestis pour offrir une solution d’hébergement aux milliers de migrants sans abri. L’Hôtel City Plaza, le 2e squat à avoir ouvert, et le plus grand de tous, était abandonné depuis sept ans quand il a été occupé en avril 2016 par le collectif Vitio (qui signifie en grec « réseau »), déjà très présent dans le quartier d’Exarcheia. Il a commencé à accueilllir des réfugié.es dans les jours qui ont suivi, donnant la priorité des chambres aux personnes « les plus vulnérables » (des familles avec de jeunes enfants, des personnes âgées ou malades) afin de leur offrir un espace sûr. Comme les autres groupes militants, ils refusent toute discrimination liée à la nationalité : une dimension particulièrement importante dans un contexte où la distinction entre réfugié et migrant, basée principalement sur le pays d’origine, est déterminante dans l’accès aux aides, ce qui touche particulièrement les habitant.es comme en témoignent Hamid, un résident de l’hôtel (dans une campagne One day at the City Plaza) : « For me City Plaza is paradise. Here I don’t think ‘I’m from Afghanistan, you’re from England’, I just think ‘we’re family’. This building is all of our home”.

L’entrée du City Plaza, ancien hôtel athénien nouveau lieu de vie de près de 400 personnes : familles réfugiées, résidents locaux, volontaires internationaux

Les pourparlers avec la propriétaire, les voisins qui squattaient déjà une partie des installations, et les pouvoirs publics, ont abouti à une situation d’accord de fait (bien sûr, soumise au potentiel revirement des acteurs impliqués) qui a permis le logement de quatre cent personnes et la constitution au sein de l’hôtel d’une communauté qui vit en collectivité.

Le fait que ces formes d’accueil inédites se soient déployées si facilement à Athènes n’a rien d’anodin. La Grèce, du fait des difficultés liées en partie à la défaillance de l’Etat, comptait déjà de nombreuses initiatives locales d’autogestion. Le quartier d’Exarcheia, connu comme le foyer des mouvements anarchistes du pays, est historiquement chargé de luttes étudiantes, de résistances aux forces de l’ordre et a aussi été le théâtre de nombreuses mobilisations : un réseau des squats (bien qu’il s’agisse plutôt de lieux de réunion que d’hébergement) y est constitué de longue date, support d’une culture de regroupement politique et d’auto-organisation locale. En 2011, la grande mobilisation sociale en Grèce liée au mouvement des Indignés a contribué à renforcer et développer ces initiatives politiques. Ici, la politique se fait sans l’Etat, dans des réseaux qui échappent à tout contrôle administratif.

La place Exarchia, au centre du quartier éponyme : lieu de rencontres et de résistances

L’histoire du quartier est essentielle pour comprendre le développement du réseau de solidarité envers les réfugiés : les squats ont pu être proposés comme « solution naturelle » au problème d’hébergement des réfugiés qui étaient dans la rue parce qu’il y avait déjà localement en place quelque chose de l’ordre d’une « culture du squat » et de l’autogestion. La mobilisation des réseaux de gauche s’est faite rapidement et conjointement, dès la fermeture des frontières et la mise en place des des camps gouvernementaux à travers la Grèce. Le discours des locaux que nous avons rencontrés met en avant une forte imbrication entre la situation de crise économique et politique en Grèce (depuis le revirement brutal de Syriza vécu comme une « trahison » par les citoyens), et celle de la crise humanitaire : il s’agit alors d’y trouver des solutions communes. Le squat et plus généralement la mobilisation sont ainsi une forme particulière de résistance, comme une réponse citoyenne et politique aux difficultés que doivent affronter respectivement (et conjointement) la population grecque et les populations migrantes. Ainsi il est intéressant de constater que dans une certaine mesure, la mobilisation politique à Athènes a absorbé immédiatement la question des réfugiés dans un mouvement de solidarité : elle a désormais une place centrale dans le paysage de la résistance anticapitaliste en Grèce.

Ces dynamiques locales sont un élément indispensable à la réussite de ce phénomène : si certains squats ont subi des attaques de l’extrême-droite, celles-ci sont néanmoins demeurées très limitées parce qu’il y avait un réseau de soutien très présent (Patrouilles de surveillance de nuit, proximité des différents squats entre eux et avec les autres lieux de vie politique…). L’absence d’intervention policière s’explique de la même manière, et les squats bénéficient d’ailleurs d’un statut quasi-officiel qui est difficilement imaginable ailleurs que dans le quartier : ouverts et faciles d’accès, adresses publiques et même pages Facebook ! Si ces lieux informels peuvent subsister, c’est aussi parce qu’en agissant auprès des réfugiés, les citoyens locaux se sont substitués à une tâche qui incombe normalement aux pouvoirs publics : ainsi, ceux-ci trouvent dans cette situation un arrangement confortable, sans pour autant le soutenir (comme en témoignent les cartes de retrait fournies par le gouvernement aux réfugiés qui sont réservées à ceux qui logent dans des hébergements officiels comme les camps ou les appartements du HCR).

Intimité et autonomie, essentielles à la liberté

Ce réseau de solidarité permet la mise en place d’une vie de quartier à une échelle locale, qui donnent aux résident.es des perspectives d’insertion sociale et spatiale, à l’exemple du programme de scolarisation des enfants réfugiés, qui ont à présent accès à l’éducation primaire et secondaire. Cette initiative participe à la socialisation et à l’intégration des enfants (ceux du City Plaza ont été invités à plusieurs reprises par les écoles du quartier pour les fêtes), mais aussi à l’implication des activistes grecs, qui organisent plusieurs fois par semaine des ateliers d’aide aux devoirs.

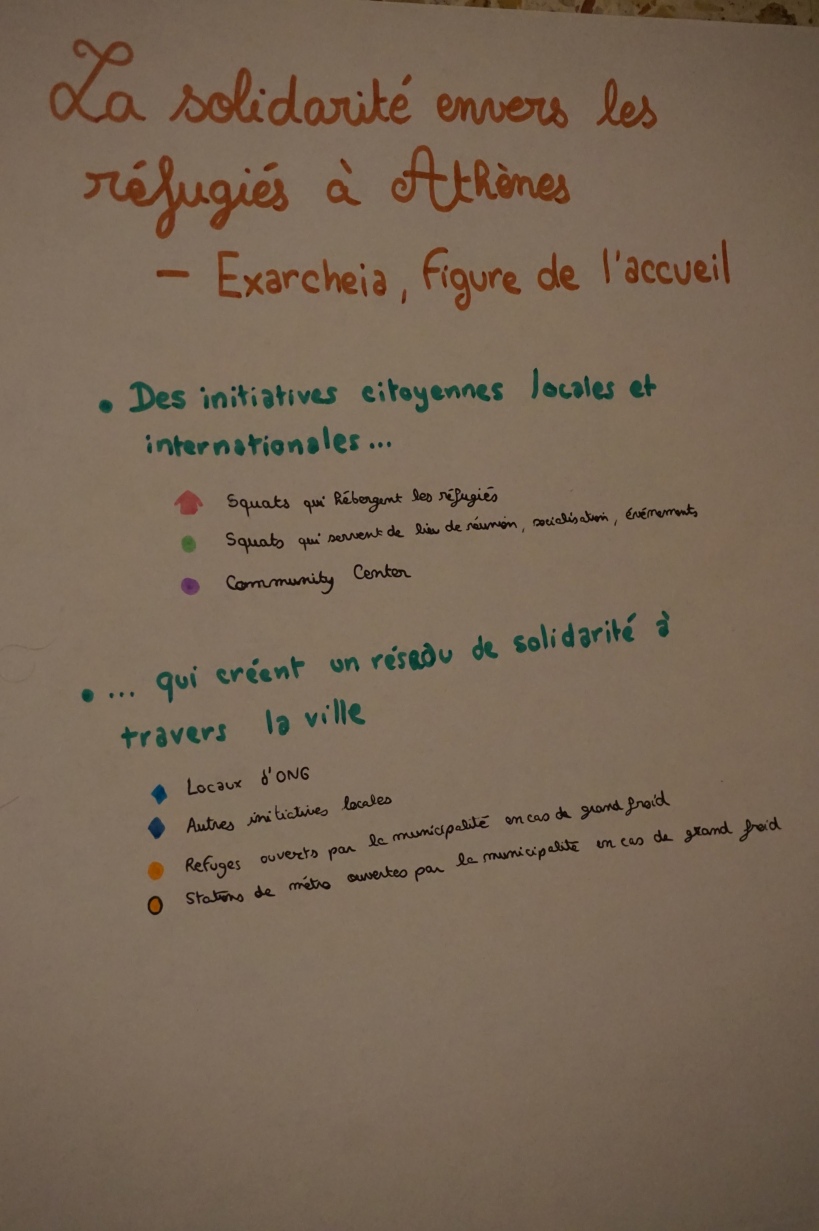

Carte des différents squats, community centers et autres locaux associatifs dressant un véritable réseau solidaire dans le quartier d’Exarchia. (S. Bachellerie, 2017)

L’urbanité est en effet un élément fondamental à la réussite du projet : ici en plein centre-ville de la capitale, où l’accès aux services est le plus développé du pays, on est loin de ces lieux excentrés, reclus et invisibles, que sont souvent les centres d’accueil ou de rétention des réfugiés En effet, si la marginalisation des migrants est déjà forte, les camps provoquent une très forte mise à l’écart spatiale. A l’inverse, les personnes vivant dans les squats peuvent aller par elles-mêmes au marché, chez le médecin, rendre visite à leurs proches… La localisation en centre urbain permet ainsi d’assurer aux individu.e.s une indépendance matérielle indispensable au projet politique des squats. Rahin témoigne ainsi : “We have freedom here. We are in the center of Athens, we can go into the city, go to shops when we want to. We weren’t supposed to leave the camps. One day, I remember, I left and went to a shop. I tried to buy a snack and the shopkeeper refused to serve me. He said ‘no, you have food in the camp. You can’t buy food here’. After 5 minutes the police arrived and took me back inside the camp like I was a criminal.”

La carte ainsi dessinée par les lieux de vie des réfugiés dans Athènes tisse tout un réseau de squats, de permanences d’ONG et de lieux de vie communautaire (Community center, bars associatifs, social centers, places publiques et notamment la place Exarcheia…) dont le centre gravitaire est le quartier d’Exarcheia, même si tous les squats ne s’y trouvent pas à proprement parler (comme le City Plaza, situé à 20min de marche de ce micro-quartier). La proximité de tous ces lieux agit également comme un facteur essentiel pour l’intégration des réfugiés : ainsi, différents lieux assurent des fonctions complémentaires, et on peut se rendre à Khora (community center) pour voir un médecin ou un avocat, à Stekki (centre social et bar du collectif fondateur de City Plaza) pour suivre un cours de langue ou boire une bière… La liberté de mouvement, l’absence de contrôle, et l’autonomie qui en découle sont en elles-mêmes une réponse aux politiques des camps et à la dépendance totale des réfugiés vis-à-vis du gouvernement et des ONG qui y sont présentes.

Stekki, le bar ouvert par les membres du réseau Vitio. Lieu de sortie mais aussi de nombreux événements (conférences, rencontres, films etc)

Les squats du centre d’Athènes présentent évidemment de nombreuses différences politiques (initiatives nées de différentes branches anarchistes, communiste pour le City Plaza), et donc pratiques (refus ou non des médias, des volontaires non-grecs, des ONG, auto-gestion des résidents ou encadrement et accompagnement de l’équipe coordinatrice, prise de décision en assemblée ou en réunions plus restreintes…). C’est justement que ce mode de fonctionnement est « essentiellement » difficile à modéliser, impossible à généraliser : il se fonde sur une réalisation pratique, une expérience empirique. Il n’y a donc pas « les squats », mais bien des squats, qui se différencient sur de nombreux plans. Tout cela mène à une impressionnante « richesse » de « l’offre », car les modèles sont divers, tout en rendant impossible une potentielle unité entre les différents lieux. L’auto-gestion et l’indépendance chères aux idées libertaires, tout comme les contraintes d’organisation matérielle, inscrivent d’emblée ces initiatives à l’échelle micro-locale, celle de chaque squat dans sa spécificité, comme réalisation unique d’un projet politique. Il n’y a donc pas de volonté de coordination au sens propre, mais une certaine collaboration est toutefois mise en place, avec des réunions hebdomadaires, et une solidarité pratique affirmée malgré les nombreuses divergences politiques : en témoignent la forte communication entre certains squats, l’entraide face à d’éventuelles attaques fascistes, les événements festifs ouverts à tous ou co-organisés (jam sessions, concerts…) ou le réseau « Edusquats », qui tente de coordonner les cours de langue des différents lieux occupés.

Les squats contre le « gouvernement humanitaire »

L’initiative des squats vise aussi à repolitiser la question migratoire en l’inscrivant dans son contexte global, avec la nécessité de proposer une réponse de long terme plutôt qu’une réaction d’urgence à une « crise ». A l’inverse d’une aide humanitaire à l’universalisme « neutre » et décontextualisé, il s’agit de remettre en cause ce qui apparaît comme les véritables racines du problème : la responsabilité, directe ou par inaction, des Etats dans la situation actuelle, la négation du droit à la libre circulation, et plus largement le système capitaliste. Ainsi, le projet se soustrait au cadre d’une situation d’« urgence humanitaire » qui n’est pas le fait des migrants eux-même, mais bien plutôt du refus de leur prise en charge.

Des membres de l’équipe du City Plaza se mobilise contre l’arrestation d’un couple d’activistes basques qui ont tenté de faire passer la frontière à huit migrants

Les squats pour migrants forment donc des espaces de revendication – l’accueil sans distinction de tous et l’ouverture des frontières – ainsi que de refus – celui de cautionner les politiques migratoires inhumaines de l’Union Européenne. Dans cette démarche, aucune aide financière de l’Etat ou des ONG n’est acceptée : il ne s’agit plus d’attendre de l’aide de la part de l’Etat, mais plutôt de prouver qu’on n’a pas besoin de lui. Cela relève d’une prise de position à la fois idéologique, (ce refus s’inscrit dans un débat sur le rôle de l’Etat, contre ceux qui affirment au contraire la nécessité de dédier l’argent public à une situation qui est de l’ordre de la responsabilité civile et collective), et empirique, dans un contexte où certaines ONG coopèrent avec l’Etat, alimentant et perpétuant ainsi la politique migratoire actuelle – comme cela s’est vu en France, à Calais notamment .

Ainsi, les donateurs et les volontaires (auxquels on préfère le terme de « solidaires internationaux ») sont des individus indépendants qui rejoignent le projet par conviction solidaire et éthique, non pas par intérêt médiatique ou économique. Seuls les dons, les crowfundings, et les aides de certaines associations elles aussi indépendantes font vivre les squats : si cela implique évidemment une restriction des sources potentielles de financement, cela permet aussi une indépendance totale dans la manière de gérer les dépenses. Le fait, pour les équipes de coordination, de participer directement à la vie des squats, permet une évaluation quotidienne des besoins au préalable des dépenses. Des arrangements avec des partenaires locaux existent aussi : à City Plaza avec le grossiste de fruits et légumes ou la boulangerie par exemple, ce qui contribue à étendre et densifier ce réseau de solidarité locale.

Un autre trait de l’opposition au « gouvernement humanitaire » se trouve résumé dans le slogan « Solidarity, not charity », « de la charité à la solidarité active », souvent prôné par les fondateurs et fondatrices de ces squats. Il caractérise tout un projet politique visant à sortir de la logique binaire et verticale de l’action humanitaire qui désigne un aidant et un aidé et reproduit des schémas néo-paternalistes et donc hiérarchisants et discriminants. La notion de solidarité, au contraire, entend mettre en avant le principe d’horizontalité et l’idée d’une responsabilité collective et partagée. L’objectif est de mettre fin aux méthodes appliquées dans les camps gérés par les ONG : attentes interminables pour des distributions où le « receveur », passif, est enfermé dans une logique perverse de vulnérabilité, qui empêche la responsabilisation et l’autonomisation des individus ; une déresponsabilisation qui n’est qu’amplifiée par l’intervention de personnel extérieur pour gérer les tâches de la vie quotidienne (nettoyage, cuisine, livraison et distribution de la nourriture). Ainsi, passer du don et de la distribution anonyme et uniforme, à sens unique, à l’organisation collective revient à faire des personnes des sujets à part entière et à leur redonner ainsi leur indépendance et le contrôle sur leur propre vie. C’est une problématique capitale dans le cas des réfugiés qui, partout en Europe, sont dépossédés de la possibilité de décider pour eux-mêmes des aspects les plus élémentaires de leur vie quotidienne : le statut qui les définit, le trajet emprunté, le lieu habité, l’activité exercée, les vêtements portés, la nourriture mangée… La solidarité serait ainsi le processus qui s’applique à défaire les dépendances plutôt que de les renforcer, dans une logique d’entraide qui repose sur une égalité et une réciprocité entre les individus.

Une des plus belles soirées au City Plaza : le soir du nouvel an, tout le monde est sur son trente et un pour danser, chanter, rire, des plus petit.es aux plus âgé.es

Il en résulte, pour nous, une expérience inédite – et parfois troublante : la disparition de ce rapport duel entre bénévole et réfugié peut questionner notre utilité et notre légitimité à nous trouver là. C’est que notre présence relève d’un projet de vivre-ensemble plus que d’un besoin d’ « aide » concrète (et donc mesurable). Cela nous oblige en fait à repenser sans cesse les catégories d’utile et d’inutile, et à sortir nous aussi des logiques philanthropes, pour nous concentrer sur l’expérience de la quotidienneté : ce sont l’ « être-là », le partage des tâches quotidiennes comme des moments de rien qui comptent réellement. L’échelle de nos actes est plus réduite, mais les relations à nouveau humaines. On se croise et échange quelques mots dans les escaliers, au bar, à la cuisine, comme des voisins d’immeuble ou de quartier aux relations cordiales, quotidiennes, plus ou moins approfondies. A la fin de la journée, on n’a pas forcément « accompli », mais on a ri, mais on a traîné, bu un verre, partagé des souvenirs, noué des liens individuels. Et quand l’urgence humanitaire et matérielle a comme ici disparu, la normalité est probablement le plus grand des services que l’on puisse rendre.

L’autogestion : l’égalité par la responsabilité collective

Cette remise en cause de la logique humanitaire se trouve de manière privilégiée dans la pratique de l’autogestion. Elle repose sur l’idée que les meilleures conditions de vie pour les habitants ne peuvent être décidées que par les individus eux-mêmes, auxquels incombent à la fois le droit et la responsabilité d’organiser une vie collective. Dans les squats, cela se traduit par des repas et des fêtes, indispensables au sentiment de communauté – qui est loin d’être évident dans un espace où tant de nationalités se côtoient souvent pour la première fois et où le racisme est très présent. Ce vivre-ensemble passe évidemment aussi par une répartition des tâches quotidiennes moins séduisantes : faire le ménage, nettoyer les toilettes, relèvent de la responsabilité de chacun. Rahin, habitant du City Plaza, témoigne ainsi de la manière dont il participe à la gestion du lieu : « On Saturdays I work in the kitchen preparing food. I also translate, taking people to the hospital or the pharmacy.” Pour Amani, son implication se traduit de manière différente : “I organise a lot in the kitchen and I also work in a team sorting and distributing clothing to everyone in the building.” Chacun à sa manière, les habitants s’approprient le lieu en participant à son fonctionnement.

La cuisine du City Plaza : un moment quotidien de préparation de repas pour les 400 résident.es où chacun.e participe, à tour de rôle

Au quotidien, l’organisation requise par l’autogestion relève cependant parfois du défi : pour avoir personnellement vécu des expériences similaires, nous savons qu’elle requiert un véritable apprentissage (méthodes de communication non violente, de répartition équitable de la parole, de prise horizontale de décisions, de consensus…) et une implication volontaire de la part de chacun des individus concernés. Une telle participation demande des efforts individuels et collectifs qui ne vont pas de soi. Par exemple, au City Plaza, pendant les premiers mois, une sorte d’émulation faisait que les habitants avaient le réflexe de manger tous ensemble dans les pièces communes, de participer aux tâches collectives ; aujourd’hui, il est plus de coutume que chaque famille mange dans sa chambre, et certains habitants répondent absents aux tâches quotidiennes. Le City Plaza, a alors dû mettre en place un système de rotation avec quatre heures de participation « obligatoire » par chambre et par semaine (un service de cuisine et un service de ménage) joint à la menace d’expulser les résidents qui refuseraient de collaborer à cette organisation collective, pour faire en sorte que le lieu de vie puisse continuer de fonctionner. Parfois cette question entraîne des débats houleux : comme lors de fêtes où les coordinateurs tentaient de décourager les résidents de monter dans leur chambre avec leurs assiettes pour « forcer » tout le monde à manger ensemble… cela montre bien la difficulté « d’organiser » le vivre-ensemble (qui n’est pas spontané dans les faits comme il devrait l’être dans l’idéal), surtout à l’échelle de plusieurs centaines de personnes !

La salle à manger du City Plaza à l’heure du repas

La question de l’autogestion est particulièrement cruciale dans des squats « de réfugiés », dans la mesure où la plupart des habitants ne sont pas des militants politiques : ils sont un échantillon très divers de la société à laquelle ils appartiennent dans leurs différents pays d’origine où, comme en Europe, l’autogestion est un modèle très peu développé. Le squat, pour beaucoup d’entre eux, ne relève pas d’un choix positif de vie en collectivité ; il est une solution subie face à l’insalubrité des camps et l’impossibilité de dormir dans la rue. Cela fait une différence fondamentale avec tous les modèles « habituels » de squats où se trouvent des militants convaincus : les collectifs athéniens sont conscients de cette difficulté, avec laquelle ils essayent intelligemment de composer : pas question de faire de ces lieux la simple transposition d’un projet politique anarchiste dans une situation de crise migratoire !

Un des dispositifs développés par le City Plaza pour pallier les problèmes de manque d’habitude ou de volonté des habitants, est le rôle central de l’équipe de coordination – un choix, qui fait, entre autres, l’objet de critiques de la part d’autres squats et de certain.es résident.es. C’est peut-être aussi ce qui empêche ce squat de parvenir complètement à dépasser la différence entre volontaires et réfugié.es (les volontaires pouvant très facilement bénéficier d’une place dans les quelques chambres qui leur sont réservées, et certaines tâches ne sont pas autorisées aux résident.e.s migrant.es, comme le bar ou la sécurité. De plus, les réunions de coordination réservées aux volontaires donnent moins d’importance aux assemblées générales hebdomadaires.)

Lors d’une assemblée de résident.es dans la salle principale. (Source : City Plaza)

Ce choix peut cependant se justifier de fait par le bon fonctionnement de l’organisation de la vie collective au City Plaza. L’autogestion (définie par Nassim, un des coordinateurs, comme : « Transferring the responsibility of one’s life to himself ») est un idéal, mais dans sa forme parfaite (participation égalitaire aux prises de décision de la part de tous les résident.es), elle n’est pas « en haut de la liste des priorités » : « Here at the City Plaza we deal with the refugee issue. The self-organisation only serves as a tool. » Ce compromis par rapport au modèle idéal d’autogestion et d’horizontalité a pour but d’offrir une réponse plus adaptée aux besoins des résidents.e.: meilleures conditions de vie, efficacité du fonctionnement, sécurité des habitant.e.s. Chercher ainsi à adapter le « modèle » du squat, c’est prendre en compte la diversité de ses résident.es et appréhender une « réalité-en-train-de-se-faire » : on arrondit ses angles, pour lui donner une forme inédite, entre l’idéal politique et la réalité du terrain. Cette capacité d’adaptation demande d’être très attentif à la communauté et aux besoins qu’elle exprime, et elle est un apprentissage politique en elle-même. Outre les grands principes décidés en amont (comme le fait de ne jamais exercer de distinction entre migrant et réfugié, ou comme le principe participatif), une grande partie des règles sont décidées de manière empirique au terme d’une expérience concrète, ce qui laisse la place à la singularité des personnes qui font le lieu, notamment lors des assemblées générales – même si, comme dans tous les squats, la participation des résident.e.s n’est pas toujours forte et qu’elles sont parfois plus l’occasion de partage d’information que de réelle prise de décision.

Un espace confortable, familier, que l’on peut s’approprier

En rentrant pour la première fois dans ce lieu extraordinaire, nous avons été impressionnées par le décalage entre celui-ci et les idées reçues sur les squats : à dire vrai, seuls de tous petits détails trahissent la différence entre l’usage actuel du City Plaza et son rôle précédent d’hôtel. L’électricité, le chauffage, les draps propres, les douches chaudes, offrent un confort matériel que nulle part ailleurs nous n’avons vu en matière de logement pour les réfugié.es, sans parler des trois repas chauds par jour. Une permanence médicale assurée deux fois par semaine, ainsi que des activités sont assurées par différents volontaires (activités pour enfants, workshops divers, cours d’anglais, de grec et d’allemand…), participent à l’amélioration générale des conditions de vie pour les résident.es, qui expriment quasi-unanimement leur reconnaissance envers le lieu et leur satisfaction d’y vivre, par comparaison avec tous les lieux d’accueil qu’ils ont connu avant. « Here we have food 3 times a day, and good food too”, raconte Rahin. “In the camps we were given a piece of cake and a cup of juice twice a day. If we were really lucky we’d get plain rice and 4 pieces of potato (laughs as he remembers) ! (…) Just having a room and shelter from the weather makes a huge difference to day to day life. In the camps when it rained the tents filled with water. It was impossible to sleep or rest when the weather was bad. Also, at City Plaza we finally have basic things like toilets and showers.”

La réception de l’hôtel, décorée par les résident.es pour Noël

Les pièces communes servent de lieux de vie collective et le système de roulement de ménage participe à la tenue du lieu. Pour beaucoup, le bar (où l’on sert des thés, jus d’orange et cafés frappés, l’alcool étant prohibé pour des raisons de sécurité) est un endroit incontournable. Une partie des résidents se l’est approprié, espace de rencontre par excellence, comme un salon au sein d’une grande maison, où l’on s’assoit pour jouer aux échecs, fumer une cigarette, ou papoter. D’autres habitants lui préfèrent d’autres espaces collectifs (les salles de jeu pour les enfants, le women’s space pour les femmes) ou l’intimité de leurs chambres pour rester en famille. En effet, son ancienne fonction d’hôtel fait du bâtiment un lieu idéal pour offrir aux résidents à la fois des lieux de vie commune et l’intimité d’une chambre pour chaque famille (un droit fondamental généralement dédaigné aux réfugié.es, ou impossible à réaliser dans d’autres squats où les pièces, anciennes salles de classe ou de réunion, sont plus grandes et accueillent donc plusieurs familles). Amani souligne ce caractère comme un des plus importants de la vie au City Plaza : « Here my family and I can live independently. Having our own room makes such a difference to our day to day life. Today my friends have come to visit us. It’s so lovely to be able to welcome guests into our own space. I love that we are able to have friends visit us at City Plaza, to drink tea together and share all that we have here.” Par ailleurs, chaque résident.e possède la clé de sa chambre, ce qui le rend seul responsable de son espace privé. Cet élément est fondamental pour instaurer un rapport de confiance : « I can sleep at night in our room knowing that we are all safe. », témoigne encore Amani, qui est mère de trois enfants. Tenter de créer des espaces de vie dignes garantissant intimité et sécurité, c’est encore se poser en contre-modèle face aux politiques de mise en camp et de mise à distance; c’est s’opposer en acte à la gestion bureaucratique et purement technique de la question migratoire en Europe, qui nie les droits les plus fondamentaux des migrants.

Le bar du City Plaza, un des endroits les plus vivants de l’hôtel

Et la sécurité des habitant.es est bien une des questions les plus importantes pour les populations vulnérables que sont les réfugié.es, qui ont souvent du mal à faire valoir leurs droits – et d’autant plus cruciale que le quartier général de l’Aube dorée se situe à quelques minutes de l’hôtel seulement…. Elle est assurée par une rotation des volontaires et des membres du collectif à l’entrée, ainsi que par des rondes régulières. Elle est une priorité pour l’équipe de coordination du City Plaza qui ne cesse de réaffirmer l’importance des « security shifts », où par plages horaires de six heures, les équipes vérifient l’identité des personnes qui entrent afin de préserver les résidents d’éventuels dangers (règlements de compte, bagarres, mais surtout attaques fascistes). Les questions pratiques posées par cette tâche de la sécurité sont encore une fois nombreuses, puisque seuls les migrant.e.s possèdent une carte qu’ils sont obligés de montrer à l’entrée, même si vite, tout le monde se connaît, tandis que les volontaires, résidant dans l’hôtel ou non, les sympathisants grecs, n’ont trop souvent rien à prouver pour passer la sécurité, ce qui produit un résulte un étrange et inconfortable contrôle au faciès.

Un repas partagé avec Alla et Shorook dans l’intimité de leur chambre

Quoi qu’il en soit, sécurité et intimité revêtent une importance cruciale pour toutes celles et ceux qui ont vécu des expériences douloureuses ou traumatiques. Ce qui se joue ici, par la combinaison et l’imbrication de ces espaces à la fois privés et intimes, publics et communs, c’est la possibilité se sentir légitime partout, de ne plus se considérer et être considéré comme indésirable, ne plus être assigné aux marges urbaines, relégué dans des espaces invisibilisés. Avoir sa propre chambre, un lieu à soi, permet aussi de se réapproprier sa propre image, d’avoir un endroit intime où recevoir ses amis ou sa famille, et retrouver un « droit à l’hospitalité », nié la plupart du temps dans les camps ou autres centres d’accueil. Ainsi, durant notre séjour, nous avons été invitées chez Alla et Shorook, deux femmes d’une trentaine d’années : pour nous, elles cuisinent quelques délices de chez elles, se mettent à danser avec une liberté émouvante, nous racontent des anecdotes, nous montrent des photos.

Nous avons aussi expérimenté cette dimension avec l’ouverture du « women’s space » à laquelle nous avons participé, et qui a permis d’offrir un espace commun réservé aux femmes. Déjà cet été, des volontaires avaient pris cette initiative en organisant des cours de yoga sur le toit de l’immeuble, ainsi que diverses activités pour les femmes. Cet espace appartient aux femmes, qui peuvent décider elles-mêmes de ce qu’elles ont envie d’y faire et de ce qu’elles veulent y organiser. Cela commence simplement avec du temps passé ensemble, à s’asseoir sur les tendres couvertures en buvant du thé et en apprenant à se connaitre. Ces initiatives (heureusement très développées dans les camps comme dans les squats) sont primordiales pour les femmes, qui fréquentent bien moins facilement des espaces publics occupés par les hommes. Peu à peu, quand la confiance se gagne, les envies se libèrent, comme la parole. Et si on organisait des cours de langue, des ateliers de maquillage, des massages, des films, des cours de yoga ou de gym… Comme une façon de se réapproprier ses propres envies, et surtout d’oser les partager et les réaliser. C’est aussi, pour certaines, une façon de faire un lien avec leur vie professionnelle d’avant l’exil. L’une d’entre elle tenait un salon de beauté, l’autre était couturière : deux activités qui peuvent facilement se mettre en place au sein de cet espace. Un lieu de socialisation dont l’objectif principal est la prise et le gain de confiance, l’ouverture aux autres femmes et aux autres nationalités, et la prise de conscience de son pouvoir d’agir et de faire.

Le women’s space à son ouverture, en janvier 2017 : une chambre de l’hôtel dévolue aux femmes et à leurs envies

De l’expérience locale au projet politique

Si les témoignages de certain.es habitant.es du City Plaza peuvent tendre à désigner celui-ci comme le « squat idéal », des questions se posent quant à l’unicité d’une telle expérience et son caractère nécessairement sélectif. Les nouveaux arrivants, actuellement, se voient tristement redirigés vers la liste d’attente de 700 personnes qui attendent qu’une chambre s’y libère. Mais ce choix de ne pas laisser entrer plus de personnes que l’hôtel n’offre de place relève aussi d’une prise de position militante. En effet, le collectif initiateur ne prétend pas apporter une solution de logement aux 25 000 réfugié.es qui se trouvent à Athènes, et son projet, bien que centré sur la solidarité, n’est pas un projet humanitaire. A la fois dans l’intérêt des résident.es, et parce que ce squat se veut proposer comme un modèle, il faut que les conditions de vie y soient les meilleures possibles pour qu’il puisse être cité en exemple quand il s’agira de contester la « solution des camps ». « Nous pourrions laisser des personnes dormir dans l’entrée, dans les couloirs, dans les toilettes ; mais ce serait le chaos, ce serait sale, comme dans les camps, et alors le projet n’aurait plus d’intérêt », explique Nassim, de l’équipe de coordination : en faisant le choix difficile de refuser l’entrée à de nombreuses personnes afin de ne pas entasser les résidents, le City Plaza refuse de se transformer en camp urbain. S’élevant également contre une sorte d’humanitaire de masse où la quantité prévaut sur la qualité, ainsi que nous l’avons personnellement expérimenté dans différents camps en Europe (repas aux portions très insuffisantes, personnes parquées par dizaines dans des salles uniques…), l’hôtel veut offrir à ses résident.es une décence dans l’accueil et les conditions de vie, afin de respecter la dignité des personnes – un choix qui a un caractère politique. « We are not the people giving food in the streets, and we are not the people calmly sitting around a table thinking for solutions. We want to prove that one can be on the field with the people, and active politically».

Murs de la salle à manger : affiches, slogans, dessins, photos

La circulation dans l’hôtel de très nombreux « solidaires internationaux » et la grande (trop grande?) médiatisation du lieu s’expliquent par le désir de diffuser à l’étranger le modèle du City Plaza et le témoignage essentiel qu’il entend apporter par la volonté d’être à la fois « une alternative aux camps et un contre-modèle ». Les « volontaires » ne sont pas perçus comme des bénévoles, mais des sympathisants étrangers qui viennent donner un coup de main, observer le fonctionnement du lieu de l’intérieur, pour ensuite rentrer dans leur pays et témoigner, éventuellement participer à l’ouverture de lieux du même genre. Le collectif initiateur souligne ainsi avec justesse que « Maybe tomorrow we will be evicted. But there is one thing that will remain : the network of european solidarity ». Ce network of polifical support, c’est l’accueil des visiteurs et les campagnes médiatiques qui permettent de le constituer ; il est aux yeux des initiateurs, presque plus essentiel que le projet du City Plaza ici et maintenant : car « the idea of the City Plaza will remain even if it closes.»

Imaginer, espérer, construire

Que retenir de notre expérience à Athènes ? Une leçon d’imagination : être capable de penser en-dehors des schémas habituels et se donner les moyens, ensemble, de construire d’autres lieux, d’autres liens. Comprendre que ce n’est pas parce qu’un modèle, celui du camp, est le seul appliqué par les institutions qu’on ne peut pas en inventer d’autres ; qu’il n’a rien d’une solution évidente, mais qu’il est au contraire un choix politique impliquant un regard porté sur les migrants (comme des individus à exclure), mieux, des alternatives à ce modèle existent, qu’elles vivent et fonctionnent, et qu’elles gagnent à être connues, répandues, reproduites.

« We live together we fight together ». Ensemble, vivre et lutter : pour nous, comme pour beaucoup d’habitant.es du City Plaza, cette expérience est une leçon d’espoir, car elle est la preuve vivante de l’existence d’une solidarité en acte. Nous avons connu différents modèles d’aide humanitaire, Adèle dans le camp de Cherso au Nord de la Grèce, Sophie et Sarah dans tous types d’initiatives en Europe – camps officiels ou informels, aide d’urgence, community centers – et quasiment nulle part ailleurs n’avons expérimenté des rapports solidaires qui parviennent réellement à dépasser la hiérarchie aidant/aidé, une organisation collective qui responsabilise tous les individus, et tout simplement des conditions de vie aussi favorables pour les réfugié.es. L’espoir que le fonctionnement du squat inspire est plus grand encore : il donne confiance en la capacité des humains à s’entraider, à vivre ensemble, à se réunir d’eux-mêmes sans aide de l’Etat et à bâtir des modèles de société viables et durables. Ainsi que l’explique Mohammed, un habitant du City Plaza : “When you have solidarity, you have strength. When solidarity exists, we are winning.”

Gagner contre quoi ? Le modèle du camp appliqué systématiquement s’inscrit dans une démarche générale de rejet de l’étranger, de la différence qui est toujours perçue comme discriminante plutôt que pensée en termes de richesses – il révèle d’une logique xénophobe d’homogénéisation des populations (ne pas penser au mélange ni à la mixité de nos lieux de vie mais chercher systématiquement à contrôler, exclure et éloigner) qui relève véritablement du fascisme et du racisme. Travailler sur l’accueil et l’hospitalité plutôt que sur l’exclusion, même pour des personnes qui n’ont vocation à rester en Grèce que de manière temporaire, permet de travailler à l’intégration, la vie collective et l’égalité. Au City Plaza se tissent des réseaux de solidarité internationale, entre tous les voyageurs, les migrant.es de différents pays, ceux qui arrivent, repartent, ceux qui attendent et qui restent, et qui ont pour but de créer des communautés au-delà des frontières, ainsi que de répandre cet esprit de solidarité. L’expérience locale rejoint ainsi le combat plus grand qui reste au cœur du principe des squats de migrant.e.s : l’ouverture des frontières, la liberté de circulation et l’accueil des réfugié.es à l’échelle internationale.

Les mots et voeux des résident.es pour la nouvelle année

A, S&S

Et le Grapa-bar dans tout ca… On en parle ?

Non, serieuseument, j’adore votre article ! C’est super interessant et vraiment bien ecrit ! Ca fait du bien de lire ca…

J’aimeJ’aime

Merci pour ce beau témoignage et ces réflexions, vous trouvez les mots justes pour nous faire réfléchir.

J’aimeJ’aime